- Baisse de la TVA au 1.4.2000 : 19.6 au lieu de 20.6 %

- En juin, aide fiscale de 2 500 F à l'achat d'un scooter électrique

- aide de l'état à l'achat d'un scooter électrique: 2 500 F jusqu'à fin 2000 (2 000 F en 2001), doublée par Peugeot, mettant le prix du Scoot'elec à 14 990 F

- En décembre, installation d'une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques à la station Total située en sortie de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

- réseau routier en France :

- 973.900 km (chemins communaux 59.5 %, départementales 37 %, nationales et autoroutes 3.5 %), plus 750.000 km de chemins ruraux

1440 km d'autoroutes en 1970, 4800 km en 1980, 10400 km en 2000

- Bus électrique 55 places RATP: coût 2 200 000 F soit 2 fois plus que la version Diesel (400 en service en Europe)

- Depuis le 16 août 2000, la Colombie-Britannique, au Canada, autorise les véhicules électriques sur son réseau routier.

- Elle impose à ces véhicules des conditions similaires à celles des véhicules lents.

Par exemple, ils sont interdits sur les autoroutes et axes routiers principaux (comme la Transcanadienne, les routes 2 à 24 et la 97), ainsi que sur les ponts et dans les tunnels.

- Aux Etats-Unis, les véhicules électriques peuvent circuler sur les voies publiques dans 43 états, dont l'état de New York, le Michigan, l'Ohio, le Massachusetts, l'état de Washington et la Californie.

- Seuls 8 états américains interdisent les véhicules électriques sur les voies publiques.

- 17ème symposium des voitures électriques à Montréal

- "Vedettes de ce symposium canadien, les voitures à pile à combustible. Cette technique de pointe qui consiste à produire de l'énergie à partir d'hydrogène et d'oxygène fait trop souvent oublier qu'il s'agit de voitures électriques. Il était donc juste que la Nissan FCV soit présentée physiquement à Montréal pour la toute première fois, au côté de la Daimler Chrysler Necar V, récemment dévoilée en Europe, ou du successeur de la Ford F2000.

Curieusement, alors que le groupe Daimler Chrysler semble de loin le plus avancé dans le domaine, les experts réunis à Montréal semblaient certains que ce serait Ford qui, le premier, mettrait sur le marché une voiture à pile à combustible. Le constructeur américain a, en effet, profité du symposium pour annoncer la commercialisation d'un tel véhicule dès 2004, comme Daimler Chrysler, mais avec toutefois quelques mois d'avance sur ce dernier. Une annonce d'autant plus surprenante que Daimler Chrysler est leader du consortium - dont Ford est membre -, et qui développe, avec Ballard, les piles à combustible PEM qui équiperont ces différents véhicules. Or on imagine difficilement Daimler Chrysler se passer de l'effet d'annonce que constituera la mise sur le marché d'un premier lot de voitures équipées en série de pile à combustible. Affaire à suivre...

Aides à l'achat

A l'inverse des Suédois, des Japonais ou, plus près de nous, des Anglais ou des Allemands, les Canadiens ne bénéficient d'aucune aide pour l'achat d'un véhicule propre. Ce qui n'a pas empêché les constructeurs américains d'apporter quantité de voitures électriques "classiques".

Equipées de batteries conventionnelles, les Ford Think, Toyota E-Com, Nissan Tino, affichent des ambitions surprenantes, au vu de leur autonomie, limitée dans le meilleur des cas à 200 km. Selon certains constructeurs, les ventes de véhicules électriques à batterie sur le marché nord-américain pourraient atteindre vingt mille exemplaires d'ici à 2004 grâce notamment à de nouvelles mesures en faveur des véhicules ZEV (zero emission vehicle) aux Etats-Unis. L'Etat de Californie vient ainsi de débloquer 18 millions de dollars, soit 135 millions de francs, d'aide aux acquéreurs d'un véhicule électrique.

Les véhicules hybrides ont la cote. Après quelques années d'hésitation, plusieurs constructeurs semblent en passe d'industrialiser de telles voitures en petite ou en moyenne série. C'est le cas de Nissan qui a présenté, à Montréal, la Tino Hybride à moteurs à essence et électrique. Le moteur thermique à essence de 1,8 l développe 101 ch (74 kw). Il est épaulé par un moteur électrique de 17 kW. L'objectif est ici de disposer d'un simple apport de couple pour aider au "décollage" de l'auto. Elle est vendue depuis le mois de mars au Japon sur Internet, et pourrait arriver prochainement aux Etats-Unis, avec le même mode de commercialisation.

Pas vraiment nouvelle - car elle a été présentée au Salon de Detroit en janvier 2000, mais toujours aussi belle, la Precept de General Motors démontre que la motorisation hybride n'est pas réservée aux seuls véhicules compacts ou de taille moyenne. D'une taille respectable, la Precept se contente d'un petit moteur à trois cylindres à injection directe d'essence de 1 300 cm3 et de 54 ch. Une prouesse rendue possible par l'apport de puissance de la machine électrique de 18 kW en continu, pouvant même aller à 35 kW en pointe. La Precept possède un réseau électrique de bord à trois tensions différentes : 12, 24 et 42 volts.

La Toyota E-Com, une petite voiture urbaine électrique concurrente de la Ford Think

Toyota est, lui aussi, engagé dans le développement d'un véhicule à pile à combustible avec le dérivé du RAV 4, le FCHV.

La Nissan Altra souffre, comme les autres voitures électriques, d'une autonomie limitée à 200 km, dans le meilleur des cas."

- Trophée Engine of the Year 2000

- 1ère édition en 1999 (jury de 19 experts), 2ème en 2000 (jury 30 professionnels et journalistes issus de 10 pays)

critères: qualité du concept, respect de l'environnement, faible consommation

Honda Insight: moteur thermique 1 litre 76 ch, moteur électrique intégré 10 kW

Toyota Plus: groupe hybride, moteur thermique 1.5 l 58 ch et moteur électrique 30 kW (pollution 120 g Co par km, conforme à Euro IV 2005)

- Pile à combustible au méthanol

- Plusieurs industriels - Daimler-Chrysler, Basf, BP Methanex, Statoil et Xcellis - choisissent d'étudier conjointement le méthanol (au lieu de l'hydrogène) comme carburant pour les piles à combustible. Selon Daimler-Chrysler, cette option permettrait d'accélérer la mise sur le marché des fameuses piles dont on attend toujours une version industrielle réellement opérationnelle.

La Recherche n° 337, 12/2000

La pile à hydrogène : comment ça marche ?

- Les problèmes de pollution dans le secteur du transport automobile (CO2, NOx, SO2) ne pourront être résolus à long terme qu'avec des substitutions de technologie en rupture par rapport aux technologies en usage (combustible fossile).

La pile à combustible est donc d'une grande actualité. Elle existe pourtant depuis de longues années. Il y a près de 200 ans qu'elle fut découverte et près de 160 ans qu'elle fut expérimentée. En effet, dès 1802 Sir Henry Davy énonça pour la première fois le principe de la pile à combustible tandis que 37 ans plus tard, un autre anglais, Sir William Grove concrétisa cette première approche en plongeant deux lames de platine dans un électrolyte acide, puis en exposant la première à de l'hydrogène, et la seconde à de l'oxygène. La première pile à combustible était née...

Comment ça marche ?

Dans le cas de la pile à combustible, on amène les réactifs au fur et à mesure des besoins (contrairement au fonctionnement d'une pile de lampe de poche par exemple). C'est comme un moteur thermique. Mais ici, le dispositif est fixe. L'essence est remplacée par de l'hydrogène. Et le "moteur" ne fournit pas de l'énergie mécanique, mais de l'énergie électrique plus de la chaleur.

Les avantages sont nombreux : moteur immobile et silencieux, pile peu encombrante et légère, possibilité de relier plusieurs unités de combustion pour augmenter la puissance, rendement élevé (entre 40 et 60 % voire 90% si la chaleur dégagée par la réaction est réutilisée contre environ 20% pour un moteur à explosion classique), et surtout, les émissions de gaz polluants sont 50 fois moins importantes que les valeurs limites actuellement prescrites.

En fait, la pile à combustible peut être considérée comme "un chef d'oeuvre énergétique".

Comme toutes les batteries et autres accumulateurs, la pile à combustible fonctionne avec trois éléments : une anode (électrode négative), une cathode (électrode positive) et un électrolyte (matériau qui bloque le passage des électrons, mais qui laisse circuler les ions).

La membrane à échange de protons (PEM, Proton Exchange Membrane), développée aujourd'hui par les constructeurs automobile, exploite un procédé purement électrochimique ; de ce fait, elle n'obéit pas aux principes thermodynamiques d'un moteur à explosion. Son élément central est une membrane plastique épaisse extrêmement fine (40 à 50 microns) conductrice de protons, recouverte d'un catalyseur (élément chimique qui accélère la réaction) en platine et d'une électrode de papier de graphite poreux perméable aux gaz. De fins canaux sont ménagés dans les plaques bipolaires placées de chaque côté de la membrane, chaque côté contenant un gaz différent, l'un de l'hydrogène et l'autre de l'air. Le catalyseur ionise l'hydrogène et le décompose en ions positifs d'hydrogène (protons) et en électrons négatifs ; les protons pénètrent la membrane perméable et l'anode se charge négativement. Du côté de la cathode, les molécules d'oxygène excitées par le catalyseur absorbent des électrons pour se transformer en ions d'oxygène, et la cathode se charge positivement. Entre l'anode et la cathode se crée alors une tension électrique exploitable. Outre le courant continu, la réaction ne produit que de la chaleur et de l'eau. La température de fonctionnement est d'environ 80°C.

Les difficultés techniques sont encore nombreuses :

L'hydrogène liquide, riche en énergie, doit être stocké à -253 °C, température proche du zéro absolu (-273 °C) ou sous très haute pression ce qui impose des équipements spéciaux très lourds.

C'est pourquoi, plusieurs groupes automobiles se sont efforcés dernièrement de produire directement l'hydrogène à bord du véhicule à partir d'essence ou de méthanol au moyen d'un reformeur.

Toutefois, le méthanol, liquide à température ambiante, contient beaucoup d'hydrogène, mais ne le libère qu'après une réaction chimique qui consomme de l'énergie et qui produit du CO et CO2. Le rendement de la pile baisse également d'environ 10%.

De plus, la plupart des piles à combustible requièrent des catalyseurs encore coûteux qui contiennent du platine ou d'autres métaux précieux même si au début, on avait 20 à 30 milligrammes de platine par cm2 d'électrode et que l'on tombe aujourd'hui au-dessous du milligramme par cm2, avec une efficacité comparable.

Enfin, l'un des grands points d'interrogation est la durée de vie d'une telle pile. Aujourd'hui, on ne dépasse pas quelques milliers d'heures.

Conclusion

Sur le plan de la réduction de la consommation et de la lutte contre la pollution, à long terme la pile combustible constitue une solution prometteuse dans la mesure où elle permet de maintenir les performances et l'autonomie des voitures contemporaines.

On assiste donc ces dernières années à une course entre les constructeurs, chacun voulant être le premier à présenter une voiture à pile à combustible susceptible de concurrencer le moteur à explosion. General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Honda, Nissan, Toyota ont annoncé la commercialisation d'un tel véhicule pour 2004. BMW, Opel, Volkswagen, et Volvo sont également dans la course.

Du coté des constructeurs Français, Renault et PSA qui ont acquis une certaine maitrise de la pile à combustible et du stockage de l'hydrogène à bord d'un véhicule (programmes Fever pour Renault et Hydro-gen pour PSA) se sont associés en 1999 dans le cadre d'un "réseau pile à combustible" créé par le Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie en vue d'une commercialisation en série avant 2010 avec une étape intermédiaire sous la forme de petite série dès 2005.

Autodeclics - 12/02/2000

- Taxi à pile à combustible ASTRIS

- Astris is a company situated in Mississauga (Ontario, Canada). Founded on the remains of a stopped Crown Fuel Cell project funded by the state, they tried to commercialize small AFC power units. Their technology is based on Union Carbide Corp. Technology. They build a small children vehicle with an AFC unit in a trailer, and proved once more the feasibility of fuel cells to power an electric vehicle. After several years of instability, the company raised again in the year 2000 with a new fuel cell powered golf car. Today, Astris operates a subsidiary company in the Czech Republic and offers stacks and modules (e.g., a laboratory cell, LC200-16, which is a 16 cell stack with 12V at 20A, hence 240W

M. Cifrain, Thin carbon-based Electrodes for Alkaline Fuel Cells with liquid Electrolytes, Doctoral Thesis, 2001,Graz University of Technology, Austria.

- Création de AUTOS & ENERGIE sarl

- 133 route de Peney, 1214 Vernier, Genève (Suisse)

Pierre Scholl, directeur et responsable des projets de développement

Claudia Scholl, comptabilité, secrétariat, relations clientèle.

Claudia Scholl, comptabilité, secrétariat, relations clientèle.

Johan Tischhauser, ingénieur, suivi des développements et études de fiabilité

Patrick Berthoud et Thierry Vorms, ingénieurs, mandaté au développement motorisation électrique et SAV.

Yann Puiségur, mécanicien électricien, responsable du SAV.

Création de Scholl Auto Electricté en 1974.

Premier véhicule sur base Fiat en 1985 puis prototype ST ultra léger au salon de l'Auto 1986.

Collaboration entre Pierre Scholl et Philippe Ligier dès 1986.

Société Scholl Sun Power SSPSA à Genève en 1992.

La Ligier Optima Sun de 1992 (vainqueur aux Tours de Sol 1992 et 1993)

SSP Fun Tech, Ambra et Sun'Yx puis Ambra II, sur base Ligier, et Biz (vitesse maxi 205 km/h).

3 prototypes de véhicules électriques pilotables à distance pour le projet Praxitel.

Conception et réalisation de véhicules et bateaux électro-solaires de compétitions (Fiat 126, proto solaire, Onyx, Optima, Mirror, Mixbuster, Catamaran ST 90).

En 1999, développement du SJ 99, transporteur électrique de lits d'hôpitaux multifonctions.

La Scholl Auto Electricté et la Scholl Sun Power SSP SA consituent Autos&Energies Sarl en 2000.

En 2000, développement d'un kit de transformation de moteur bateau hors-bord essence en moteur électrique.

Participation au projet européen CyberCars 2001 pour le développement d'un système de recharge automatique des véhicules électriques.

En 2002, présentation générale du Bellier, véhicule utilitaire électrique, en Suisse, et développement du Charlit 02, remorque pour le transport de lits d'hôpitaux.

En 2003, développement d'une électronique pour moteur asynchrone de grande puissance et motorisation de la Mouette n°1 (bateau électro-solaire de transport de passagers évoluant sur le lac Léman).

En 2004, développement du Charlit 04, tracteur électrique multifonctions, motorisation de la Mouette n°2 et fabrication d'un moteur hors bord haute puissance.

En 2005, développement d'une électronique pour moteur asynchrone de nouvelle génération, développement du SJ 05 (transporteur électrique de lits d'hôpitaux multifonctions), motorisation de Bécassine (idem Mouette) et fabrication de chariot de transport de batteries pour le Cern.

- AKASOL Project (TU Darmstadt, Merckstrasse 25, 64283 Darmstadt, Allemagne)

- CHRYSLER ESX3 (hybride)

- issu du projet PNGV (Partenariat pour une nouvelle génération d véhicule), dont l'objectif est de développer une voiture consommant moins de 2.94 l aux 100 km

Chrysler

- ESX, 1996: 155 kW au total, turbo D 1.8 55 kW, 2 moteurs électriques dans les roues arrière, 4.278 l/100 km, coût environ 400 000 F

ESX2, 1998: surcoût 100 000 F

ESX3, 2000: 70 kW, turbo D 1.5 55 kW, un moteur électrique 15 kW, 3.361 l/100 km, surcoût 50 000 F

- Chrysler ESX3

- moteur Detroit Diesel 1.5 55 kW (74 ch) allégé (il pèse la moitié du poids d'un moteur essence équivalent)

moteur électrique 15 kW (20 ch), batteries Saft ion/lithium

boîte de vitesse 6 rapports robotisée, deux embrayages en tandem

structure "spaceframe" aluminium renforcée d'éléments en composites et mousse structurelle

poids réduit de 46 %, surcoût 15 % éléments composites moulés sous pression et teintés dans la masse

armatures de sièges aluminium à l'avant (sièges chauffés et réfrigérés), composites à l'arrière, circuit électrique allégé

climatisation optimisée

amélioration de l'environnement thermique: vitrages filtrants, peinture réfléchissante, etc.)

- CITROEN Xsara Break Dynactive au salon de Genève

hybride parallèle

hybride parallèle

moteur thermique TU 1.4 litres 55 kW (75 ch), 111 Nm à 4 000 tr/mn (valeur acceptable dès 2500 tr/mn)

alterno-démarreur Sachs de 25 kW (34 ch, couple maxi 130 Nm de 0 à 2000 tr/mn) intégré à la boîte de vitesses (à la place du convertisseur de couple)

embrayage entre moteur thermique et alterno-démarreur permettant de les désaccoupler en marche

boîte de vitesses autoactive Renault/PSA

14 batteries de traction au Nickel - Hydrures de métal

1450 kg

|

- 5 modes de fonctionnement

| Ville- ZEV (zéro émission) | batteries -> moteur électrique -> roues |

| route | moteur thermique -> roues |

| accélération / appoint d'énergie | moteur thermique + moteur électrique (batteries) -> roues |

| décélération / récupération d'énergie | roues -> moteur électrique -> batteries |

| optimisation de l'énergie | moteur thermique ->roue

moteur thermique + moteur électrique -> batteries |

Nouvel hybride parallèle chez Citroën

Dans le cadre du salon de Genève, Citroën exposait un break Xsara "Dynactive" dont la particularité réside dans la conception hybride de sa motorisation, une voie de recherche très prisée par les constructeurs, le tout électrique étant désormais quasiment "oublié".

Après Xsara Dynalto, Saxo Dynavolt et Berlingo Dynavolt, Citroën présentait au salon de Genève une nouvelle étude de véhicule hybride implantée cette fois dans un break Xsara. Ces différents véhicules successivement présentés par la marque au double chevron s'inscrivent dans une démarche offrant simultanément un fort degré de respect pour l'environnement en même temps qu'une grande efficacité.

Les constructeurs accélèrent leurs efforts sur les véhicules hybrides et Citroën n'est pas en reste, la Xsara Dynactive de ce début d'année 2000 illustrant une nouvelle voie de l'hybridation parallèle.

Le break Xsara Dynactive utilise un moteur thermique classique de 75 ch (55 kW) et un moteur électrique de 34 ch (25 kW) accouplés sur le même arbre, avant la boîte de vitesses automatique Autoactive permettant ainsi au moteur électrique de bénéficier de la démultiplication de la boîte. Les principaux éléments constituant la chaîne de fonctionnement de la Xsara Dynactive sont le moteur thermique, le moteur électrique, le VCU (Véhicule Unit Control), la batterie de traction et l'électronique de puissance.

Les principaux éléments de la Xsara Dynactive et leur implantation dans le véhicule.

1 Moteur thermique, 2 Moteur électrique, 3 Boîte Autoactive, 4 Batterie de traction, 5 Calculateur moteur

6 VCU (Vehicle Control unit), 7 Calculateur BVA, 8 Convertisseur HT/BT, 9 Electronique de puissance.

L'ensemble du groupe moteur boîte est implanté de manière semblable à celle de la Xsara mais possède une architecture différente, notamment entre le moteur thermique et la boîte Autoactive. Entre ces deux organes en effet vient se loger le moteur électrique. Il s'agit d'un moteur de type synchrone à aimants permanents. D'une largeur totale de 70 mm le rotor constitue l'enveloppe extérieure tandis que le stator est fixé sur le carter de la boîte de vitesses. Il se loge à la place "physique" du convertisseur.

-

Sur cette maquette, on distingue le moteur électrique monté entre le moteur thermique et la boîte Autoactive.

Il prend place dans un carter spécifique à la place du convertisseur.

La boîte automatique Autoactive faisant partie de la chaîne cinématique est quelque peu modifiée pour y satisfaire. C'est ainsi qu'elle est pourvue d'un carter intermédiaire spécifique, d'un arbre primaire spécial, d'un embrayage humide remplaçant le convertisseur et d'une pompe à huile à entraînement électrique.

Qui dit véhicule hybride dit batterie de puissance. Elle est constituée de 14 monoblocs de 12 V chacun pour une tension nominale de 168 V et alimente le moteur électrique. Elle est située sous le plancher à l'arrière du véhicule.

Véhicule d'étude à la technologie hybride parallèle, Xsara Dynactive bénéficie d'un rendement énergétique optimisé qui permet de concilier les performances, la consommation et l'écologie. La stratégie de commande de fonctionnement des moteurs et de la transmission est gérée par un superviseur électronique en fonction de la configuration et des conditions de roulage selon cinq "programmes" définis.

Les différentes configurations de fonctionnement des moteurs thermique et électrique possibles.

1. Moteur thermique, 2 Moteur électrique / générateur, 3 Boîte Autoactive, 4 Batterie de traction.

Ainsi la traction peut être assurée par les deux moteurs conjointement ou par le moteur thermique seul, l'électrique étant arrêté. Le moteur thermique peut assurer la traction et la recharge des batteries, le moteur électrique fonctionnant alors en mode générateur. Il peut également fonctionner seul, soit alors en mode ZEV (Zero Emission Vehicle).

Enfin en décélération et descente le moteur électrique récupère l'énergie en mode générateur. Il recharge alors les batteries.

Dans la pratique, Xsara Dynactive assure grâce à la pertinence du superviseur électronique une utilisation optimale des éléments de la chaîne pour abaisser le niveau de consommation de carburant et réduire les émissions de CO2 tout en augmentant l'agrément de conduite. En circulation urbaine Xsara Dynactive roule en "électrique" à l'aide du moteur électrique seul, sans émission polluante ni bruit (mode ZEV). L'autonomie est de 20 km et l'activation de ce mode s'effectue depuis le levier de la boîte Autoactive. Le moteur thermique quant à lui n'opère que sur les zones de fonctionnement où il a son meilleur rendement. Il s'arrête lorsqu'il n'est pas utile et se relance automatiquement au besoin sans l'intervention du conducteur (fonction stop and go).

L'utilisation du moteur électrique étant conditionnée au niveau d'énergie disponible dans la batterie de traction, la phase de régénération est automatiquement réalisée aux moments les moins pénalisants.

Xsara Dynactive complète la recherche de Citroën dans la voie de l'hybridation qui a terme devrait s'avérer une solution de compromis efficace. Avec l'arrivée en série, très proche maintenant, de l'alterno-démarreur sur les voitures, on s'approche doucement mais sûrement vers une première génération d'hybride ou le moteur électrique sera présent. Ce sera la première étape en attendant la suivante qui pourrait découler de Dynactive ? En tous cas le chemin se découvre. A suivre.

Roger Guyot, Auto Concept, 5.2000

- CITROEN Osmose

Osmose réconcilie automobilistes et piétons

Avec le concept exploratoire Osmose, symbole de convivialité, Citroën affirme sa capacité à inventer le futur en ouvrant de nouvelles voies de réflexion.

Il est 11h30. Au coeur du stand Citroën, les visiteurs sont ébahis devant eux se déroule une mini-comédie musicale concoctée pour présenter Osmose. Ce véhicule, à vocation exclusivement urbaine, affiche l'ambition de réconcilier automobilistes et piétons, en accueillant conducteur et passagers d'une part, invités d'autre part. Au fut et à mesure que le spectacle se déroule, les commentaires fusent "Fallait oser !", "On dirait un jouet !", "Il a une bouille sympa", "C'est un truc que pour la ville", "C'est stylé comme voiture, y'a même pas de pédale !"

Mais pour tous, partisans ou sceptiques, aucun doute avec son visage rond et coloré. Osmose est une invitation au partage et à la convivialité.

Un nouveau sens du partage automobile

Osmose est doté d'un volet arrière coulissant vers l'intérieur afin de dégager une banquette et un espace propres à recevoir deux invités. Le conducteur prévient de sa disponibilité et de sa destination par affichage sur le panneau arrière droit du véhicule. Ses futurs invités n'ont plus qu'à se signaler en utilisant un téléphone WAP qui communiquera avec l'Osmose le mieux situé. Capable de localiser le lieu de l'appel, le véhicule renvoie, à son conducteur l'y autorise, un message de confirmation tout en indiquant son immatriculation.

L'habitacle, vaste et accueillant, multiplie les clins d'oeil à la nature avec des couleurs chaudes et un toit translucide, portant des empreintes de feuilles, qui dissimulent des capteurs solaires destinés à alimenter en énergie le filtre de recyclage de l'air ! Il dispose, en outre, d'un mode de traction hybride garantissant une bonne autonomie et le respect de l'environnement grâce à son utilisation en mode tout électrique (mode ZEV, Zero Emission Vehicle). Le poste de conduite, original et ergonomique, prend place milieu ; les fauteuils passagers, escamotables, sont en retrait de chaque côté.

Grâce à un radar embarqué, Osmose est capable de détecter et d'anticiper un choc avec un piéton. Néanmoins, si cela se produit, des coussins gonflables extérieurs protègent le passant malchanceux. Comme dit Chloé, 15 ans: "Dommage qu'elle soit pas encore en vente, ce serait sympa qu'on ait tous ça en ville !"

Christophe Martin est responsable des orientations marketing du concept Osmose à la Direction Produits et Marchés de Citroën (DPMC) ; il en précise la philosophie pour Double Chevron.

- Pourquoi un tel projet?

Traditionnellement, le débat sur la voiture et la ville a porté sur la pollution automobile, préoccupation à laquelle les constructeurs ont aujourd'hui largement répondu (moteurs à consommation réduite, FAP, véhicules électriques, motorisations hybrides...). Aujourd'hui, c'est la présence physique de l'automobile en ville qui est remise en cause par certains. Compte tenu de cette nouvelle problématique, concevoir un véhicule simplement plus petit est une approche insuffisante il faut repenser plus globalement l'usage de la voiture en ville.

- Est-ce le rôle d'Osmose?

Il est, en tout cas, particulièrement adapté au mode de vie urbain. En ce sens, il peut préfigurer une nouvelle ère des rapports entre l'homme et l'automobile. D'une certaine manière, Osmose concilie des intérêts divergents en permettant aux uns de continuer à se servir de leur voiture et aux autres d'en profiter. Il provoque entre les piétons et les automobilistes une connivence, des liens qui n'existaient pas, en favorisant ces instants partagés de mobilité et de vie.

Le Double Chevron, automne 2000

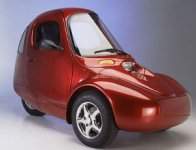

- CORBIN Sparrow et Merlin

- Prototype COURREGES La Bulle

Design original de Coqueline Courrèges sur base technique Volta (du fait de sa construction sur châssis séparé).

Voiture biplace, avec un vaste espace de rangement derrière les sièges, aux dossiers très bas pour ne pas casser la ligne.

Vitres latérales à persiennes (il aurait été trop complexe de les faire descendantes).

En 1969 déjà, lors d'une présentation de collection (de haute couture), une petite maquette de véhicule électrique avait fait un tour de podium.

- DAIMLER-CHRYSLER acquiret la Global Electric Motorcars.

- More than 240 electric vehicles manufactured by ELCAT and exports more than ten countries (Finlande, Jarvenpaa)

Système ELCIDIS à la Rochelle (voitures électriques)

- "La ville va opter pour une solution radicale au problème des bouchons causés par les camions de livraison. Le système Elcidis fait appel à des Citroën Berlingo électriques dont le chargement est optimisé par ordinateur.

- La Rochelle est une ville étonnante. Sous l'impulsion de son maire, Michel Crépeau, elle a opté pour une série de mesures originales peur rendre ses transports urbains moins polluants. Toutes ne se sont pas révélées des idées brillantes : le scooter électrique, par exemple, a vite montré quelles étaient ses limites. Mais La Rochelle peut s'enorgueillir d'avoir été imitée dans de nombreux domaines : le système Liselec de véhicules électriques en libre service est une vitrine que viennent voir depuis plusieurs mois des représentants de dizaines de villes dans le monde; la "Journée sans ma voiture" a été adoptée au niveau européen par de nombreuses agglomérations depuis l'année dernière. Mais ces quelques initiatives ne sont rien en comparaison de ce que s'apprête à lancer, après l'été, le trublion du transport urbain. Baptisé Elcidis - un acronyme pour Electric City Distribution -, le plan mis au point depuis deux ans parles responsables de l'agglomération devrait faire l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du transport. Dès cet automne, La Rochelle prévoit de complètement faire disparaître les bouchons créés par les camions de livraison.

Comme tous les centres urbains français, La Rochelle se trouve confrontée à l'explosion du transport de petits paquets. La vente par correspondance traditionnelle, le décollage du commerce sur Internet, le développement en France des grands spécialistes mondiaux de la messagerie express (Federal Express, DHL, Jet Service...) ont multiplié de façon inquiétante le nombre de petits camions dans les centre-villes. Le résultat est connu. Arrêtés n'importe où, feux de détresse allumés, ces envahisseurs bloquent le trafic pour livrer bien souvent un ou deux petits paquets. La Rochelle, où le centre-ville et ses ruelles anciennes accueillent de nombreux petits commerces, ne peut plus accepter la croissance exponentielle du nombre de véhicules de livraison. La solution s'appelle donc Elcidis.

- Faire un exemple

- La base de ce système est une grande plate-forme logistique rachetée à la SNCF. Située à la périphérie de la ville, elle est facilement accessible par les grands axes routiers. Cette plate-forme est en cours d'aménagement pour accueillir bientôt une demi-douzaine de Citroën Berlingo électriques ainsi que leurs stations de recharge. Le principe de fonctionnement d'Elcidis est simple. Les camions de toutes taille ont accès toute la journée à la plate-forme Elcidis. L'entrée de la ville leur est en revanche interdit à partir de 7 h 30 pour les camions de plus de 7,5 t, et à partir de 10 heures pour tous les véhicules de livraison, quelle que soit leur taille. Le contrôle promet d'être rigoureux, la municipalité tenant à faire de l'expérience un exemple. Les marchandises sont donc déposées dans l'entrepôt. Leur destination finale est entrée dans le système informatique centralisé, qui se charge ensuite de répartir les colis entre les Berlingo afin d'optimiser la course. Les Berlingo électriques peuvent alors partir en livraison. Leur mode de propulsion non polluant leur autorise l'accès au centre-ville à n'importe quelle heure de la journée. La course optimisée par ordinateur évite la situation actuelle des camions de 22 m3 et plus s'arrêtant en pleine rue pour livrer un seul colis.

Au début du programme, seules seront concernées les marchandises de "messagerie" - dont le volume est inférieur à la palette. Les livraisons de réapprovisionnement des grands magasins continueront à être effectuées selon la méthode traditionnelle. Mais si le système s'avère applicable aux petits colis, les responsables de la communauté n'excluent pas de l'étendre à des volumes de chargement plus importants.

- Difficile à exporter

- L'expéfience rochelaise, pour aussi séduisante qu'elle soit sur le papier, doit être prise pour ce qu'elle est : une expérience menée dans une ville de taille moyenne. De l'avis même de ses promoteurs, elle est difficilement applicable tel quel à des agglomérations plus vastes, comme Lyon, Marseille, Lille ou Paris, pourtant autrement concernées par ce type d'embouteillage. La prolifération des camions de taille moyenne est une réalité qui ne doit cependant pas en cacher une autre : le transport routier reste un élément vital de notre économie. Mais l'explosion attendue des ventes sur Internet va aggraver le problème de la congestion du trafic routier. Si rien n'est fait, le transport routier pourrait bien demain se trouver face à une situation de ras-le-bol de citadins excédés par le stationnement abusif. On suivra donc avec intérêt Elcidis, d'autant plus que l'opération devrait impliquer les grandes sociétés de transport de la région. Ce sont elles, en effet, qui géreront la plate-forme logistique, sous la forme d'un GlE."

- FIAT Hybrid Power

- 1.6 16V 103 ch (76 kW)

moteur électrique Siemens asynchrone triphasé, 30 kW, 130 Nm, fonctionnant jusqu'à 30 km/h en mode hybride

15 batteries soit 19 kWh (identiques à celles de la GM EV1), poids 300 kg, coût 30.000 ì (200.000 F)

boîte de vitesses robotisée Magneti Marelli Selespeed (Alfa Romeo 156), mode Low Gear économique

modes: P parking, H hybride (autonomie 400 km), E électrique (autonomie 75 km à 50 km/h), ER électrique avec recharge (autonomie 300 km, le moteur thermique recharge les batteries à régime stabilisé)

poids 1800 kg (+ 450 kg)

pile à combustible Ballard à l'étude (pile De Nora abandonnée)

- FORD Prodigy (Salon de Detroit)

- 4 cylindres 1.2, alterno-démarreur (assistance à l'accélération)) Cx 0.16, 80 mpg (2.94 l/100 km)

- Production de véhicules électriques GENERAL MOTORS (6)

- January 2000 : Despite GM’s claim that it was still committed to its electrical vehicle program, vice-chairman Harry Pearce says that "there is no particular need" to continue building electric vehicles. It also begins, in the coming months, to shift production from the EV1 to gasoline powered cars at its plant in Lansing, Michigan.

1390 EV1 et 450 pick-up S10 (vendues à des flottes et des particuliers)

en avril, rappel de 450 des 850 EV1 produites et 450 pick-up S10 pour un défaut dans la prise de recharge, les EV1 de seconde génération ne sont pas concernées (500 produites)

- GENERAL MOTORS Precept (Salon de Detroit)

- moteur électrique 35 kWsur les roues avant, Diesel injection directe 3 cylindres 1.3 sur les roues arrière, groupe multifonction de 10 kW (alterno-émarreur, assistance à l'accélération), Cx 0.163, 90 mpg en mode thermique (2.6 l/100 km)

- Taxi hybride puissance humaine/électricité GMT Microcab (Greenheart Millenium Transport Ltd, Londres, Grande-Bretagne).

Premiers dessins en octobre 1996, modèle au 1/5 en septembre 1997, prototype échelle 1 en aout 1999.

Premiers dessins en octobre 1996, modèle au 1/5 en septembre 1997, prototype échelle 1 en aout 1999.

Version évoluée commercilisée en avril 2000.

E-glass, carbon-epoxy foam sandwich moulded floorpan with GRP and ABS moulded body panels attached.

Toit et panneaux latéraux amovibles, siège conducteur type bicyclette, deux sièges passagers arrière.

Moteur électrique Honda 600 W, batteries 48 V, panneau solaire pour la recharge sur le toit.

Poids 125 kg.

|

- HONDA FCX-V3

Honda Logo surélevée, 4 places, coffre occupé jusqu'à mi-hauteur

Moteur synchrone à aimants permanents 60 kW, couple 238 N

Deux piles PEM de 60 kW - une Ballard et une Honda - sont mises en concurrence.

Grâce aux piles miniaturisées et à la compression et à ses quatre vraies places (130 km/h, 180 km d'autonomie).

100 litres d'hydrogène stocké sous 250 bars, 1750 kg, 130 km/h

La Californie et le Japon l'autorisent à rouler.

- LISELEC, ou le transport en commun individuel à la Rochelle

- Mis en service en septembre 1999, le service de location en libre service de véhicules électriques Liselec commence doucement à séduire les habitants de La Rochelle. Cinquante voitures électriques - Citroën Saxo et Peugeot 106 - sont mises à la disposition des abonnés. L'abonnement est facile à souscrire: les tarifs varient de 90 F pour un forfait d'utilisation d'une heure à 340 F pour un forfait de six heures. L'accès aux voitures se fait par simple passage d'une carte magnétique devant un lecteur intégré à l'auto. Les voitures sont stationnées sur des emplacements réservés dans six stations réparties entre le centre-ville, l'université et les gares SNCF et routières. Elles ont accessibles sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Il y a 230 abonnés, ce qui correspond à peu prés aux prévisions des trois partenaires associés dans ce programme : PSA, Via GTI et Alcatel. Au contraire de l'expérience Praxitel, menée par Renault dans la région parisienne, Liselec est une opération commerciale dont le but est, à défaut de gagner de l'argent, d'arriver à un équilibre l'exploitation de ce moyen de transport public-individuel. L'équilibre devrait se situer à 500 usagers réguliers.

- Voiture de ville MAGGIORA Citymagg au salon de Turin

Planche de bord tubulaire, structure Verlicchi en aluminium, sièges arrière plats.

Moteur électrique 5 kW, 12 batteries 6 V.

75 km/h, autonomie 150 km à 50 km/h, 100 km à 75 km/h.

|

- Recherches MERCEDES sur les camions hybrides

Pour diminuer la consommation, il faut travailler sur quatre points principaux : le moteur, les pneus (leur résistance au roulement fait perdre de 20 à 30 % d'énergie), l'aérodynamisme et le freinage.

En effet, l'énergie dépensée lors du freinage peut être récupérée et réutilisée avec des motorisations hybrides.

Le camion est propulsé par un moteur thermique et des batteries : "Ce principe, déjà appliqué sur certaines voitures comme la Toyota Prius, a un avenir pour les transports longue distance et de montagne. Si l'électricité est utilisée en accompagnement du moteur, elle permet d'accélérer plus fort. Un moteur hybride de 250 ch se comporte alors comme un équivalent thermique de 500 ch."

D'année en année, le rendement des batteries s'améliore. A la fin 1999, les nouvelles batteries au lithium ne prendront plus qu'un quart de la taille des batteries actuellement commercialisées.

Philippe Bovet, Les Routiers 762, janvier 2000

La vue avant permet de voir la porte frontale - Le véhicule urbain de livraison.

Son moteur dans l'empattement, le futur grand-routier est mû par une pile à combustible dont les réservoirs sont placés sous la semi.

De la voiture au camion

Dans l'histoire des véhicules hybrides (fonctionnant avec un moteur thermique et des batteries) et puisque cette technologie a de l'avenir en camion, il est bon de rappeler que c'est Toyota qui fut un réel précurseur dans le domaine, en commercialisant au Japon, puis aux Etats-Unis et l'an prochain en Europe, sa berline Prius (5 places, consommation de 4 l au 100, prix de vente dans les 100 000 F).

Lorsqu'un moteur tourne au ralenti, l'énergie produite est perdue. Il en va de même lorsqu'un véhicule roule : le moteur produit toujours de l'énergie en plus, dont vous disposez si vous allumez les phares, l'allume-cigares, actionnez les lève-vitres électriques…

Sur la Prius, cette énergie perdue est emmagasinée dans les batteries. L'un après l'autre, le moteur puis les batteries propulsent la voiture. Le moteur se coupe automatiquement lorsque les batteries sont pleines; ces dernières prennent alors le relais, sans que le conducteur n'intervienne. Le moteur se rallume tout seul lorsque les batteries sont vides.

Cette berline n'exige aucune recharge électrique externe. De plus, les batteries récupèrent l'énergie perdue lors du freinage. La Prius utilise donc moteur et électricité en alternance.

Pour les camions biénergie, l'hybride sera utilisé en parallèle. Les deux types de propulsion s'aideront notamment en côte. Les 250 ch de base du moteur seront aidés de batteries, qui porteront la puissance à 500 ch pour avaler les difficultés.

Le docteur Armut Marwitz, qui dirige le secteur du développement camions chez DaimlerChrysler, vient de publier une intéressante étude prospective sur le camion du 21e siècle.

Le 21e siècle vu par DaimlerChrysler promet des véhicules étonnants.

Deux types de véhicule ont été particulièrement étudiés, un urbain de 4 à 6 t, cabine avancée et reculée, et un grand-routier, pour lequel plusieurs motorisations ont été envisagées : la pile à combustible, mais aussi le moteur diesel en V.

Celui-ci semble avoir encore de beaux jours devant lui puisque le constructeur travaille sur un dispositif à "coupure des cylindres en charge partielle". C'est-à-dire avec un moteur V8 à 600 ch qui, lorsqu'on l'utiliserait à puissance partielle, pourrait fonctionner sur six cylindres à 450 ch et quatre cylindres à 350 ch.

Suivant le type de motorisation, ce grand-routier qui pourrait être commercialisé d'ici dix ans devrait peser 5 ou 6 t.

Thierry de Saulieu

- Le MERCEDES Cito élu Bus de l'année 2001

Un jury composé de 15 journalistes de la presse spécialisée européenne a élu Bus de l'année 2001 le Cito Mercedes.

Un jury composé de 15 journalistes de la presse spécialisée européenne a élu Bus de l'année 2001 le Cito Mercedes.

Ce midibus est un véhicule propre, le moteur Diesel ne se mettant en route que lorsqu'il y a besoin de recharger une génératrice qui entraîne les roues.

La grande originalité du Cito tient également dans son plancher plat et bas, et dans son moteur situé à l'arrière, rassemblant en une unité les organes d'entraînement, y compris l'essieu-moteur.

Les Routiers 772, novembre 2000

|

- Projet MERCEDES-BENZ Necar (piles à combustible)

- en 1997, Daimler-Benz créé DBB Fuel Cell Engines avec le canadien Ballard

en 1998 Ford rejoint DBB, en février 2000, DBB devient Xcellsis

actionnaires : Daimler-Benz 51.5 %, Ballard 26.7 % et Ford 21.8 % auquel s'ajoutent Shell (sans prise de participation financière) et Mitsubishi

- Necar 1 : Construite en 1994, sur une base d'utilitaire MB100, Necar 1 utilisait douze piles à combustible alimentées par de l'hydrogène comprimé. Douze kilogrammes de piles étaient alors nécessaires afin de produire 1 kW. Ce véhicule utilisait un moteur électrique de 50 kW et ne pouvait emporter que deux passagers, les piles et les réservoirs occupant tout l'espace arrière.

- Necar 2 : Moins de deux ans plus tard, Daimler présente une évolution importante, avec un véhicule utilisant une base de monospace Vito. Deux piles seulement alimentent un moteur dont la puissance est toujours de 50 kW. La Necar 2 représente déjà une avancée marquante puisque le rapport poids/puissance de sa pile passe à 6 kg par kilowatt. Mais le véhicule est toujours alimenté par de l'hydrogène. La Necar 2 peut accueillir sept personnes. La pile est installée dans le plancher, à l'arrière du véhicule.

- Necar 3 : Une autre étape dans la réduction du volume des piles est atteinte, en 1997, avec la Necar 3, première voiture à combustible basée sur la Classe A et le Nebus. Ces deux véhicules utilisent la dernière génération de piles du canadien Ballard, dont Daimler Chrysler vient d'acquérir une partie du capital. Ces piles, toujours plus petites, se logent très facilement dans Classe A. Elles occupent certes tout le compartiment arrière, ne laissant que deux places à l'avant, mais l'avancée est bien réelle comparé à la Necar 1 présentée seulement trois ans plus tôt. L'électricité est produite par une pile alimentée, pour la première fois, par de l'hydrogène obtenu à partir de méthanol. Stocké à l'état liquide dans un réservoir il est transformé - on dit reformé - à bord du véhicule. Le rapport poids/puissance continue d'évoluer, il est à présent de 5,6 kg/kW. Le moteur électrique de 50 kW de la Necar 3 est identique à celui de la Necar 2. La même année, Daimler présente Nebus, un autobus doté de dix piles qui alimentent un moteur de 250 kW. Les piles sont alimentées par de l'hydrogène comprimé dans des bonbonnes logées sous le toit.

- Necar 4 : La Necar 4, lancée en 1999, est la deuxième Classe A à pile à combustible. Elle est la première à pouvoir emporter cinq occupants. La pile, toujours plus compacte, est logée à l'arrière de la voiture et alimentée par de l'hydrogène provenant d'un réservoir cryogénique dans lequel la température est de - 253 °C. Le moteur développe 70 kW et le rapport poids/puissance des piles a encore évolué, atteignant 5 kg/kW.

- Necar 5 : évolution de Necar 3, sur classe A, 5 places, 2 piles alimentées par de l'hydrogène obtenu à partir de méthanol, consommation 3.6 l aux 100 km, objectif 2004 : du carburant classique (essence/gazole), température de reformage 1000 °C, objectif 2010

Novembre 2000, encore un dérivé de la Classe A. La pile à combustible est la toute dernière Mark 900 de Ballard (poids réduit de 30 %). Elle délivre 75 kW sous 250 V est alimentée par de l'hydrogène produit à partir de méthanol (reformeur placé sous le plancher de la voiture, temps de mise en température, 130°C, 8 à 15 mn). Mieux, tous les composants de la pile peuvent être produits en série. Les performances - 150 km/h et 500 km d'autonomie - s'approchent de celles d'un véhicule classique. L'auto dispose de cinq places.

- Necar 6 : sur base classe A, pile utilisant directement le méthanol (suppression du reformeur), objectif poids 1.3 tonne

Ce sera le dernier prototype avant la Necar X. Il s'agira toujours d'une Classe A mais sa pile sera alimentée directement par du méthanol. Très proche de la série, cette auto sera l'aboutissement, en 2001/2003, des recherches sur la pile à combustible. Tous ses composants seront en principe industrialisables.

- Citaro : Dérivé du Citaro à moteur classique, ce bus disposera, d'ici 2003, de piles alimentées par de l'hydrogène. Trente exemplaires circuleront dans plusieurs agglomérations à travers le monde.

- Necar X ou Necar 7 : tous les composants industrialisables, nouvelle voiture , la classe A étant en fin de carrière en 2004

Il s'agira de la première voiture à pile à combustible mise sur le marché aux alentours de 2004. L'auto devrait avoir la taille d'une Mercedes Classe A mais pourrait utiliser une toute nouvelle architecture. Alimentée par du méthanol reformé, elle sera livrée à des utilisateurs de flottes triés sur le volet.

- 100 NISSAN Nissan Tino hybrides fabriquées, projet resté sans suite.

- NISSAN Altra EV

- SUV prototype NISSAN Xterra

- Pile à hydrogène et batteries Li-Ion.

- La pile à combustible OPEL-GM

- "Passé l'enthousiasme soulevé par les premières annonces, les premiers problèmes sérieux apparaissent. Notamment, le véritable bilan écologique de la production d'hydrogène, seul carburant utilisable dans les piles destinées à l'automobile.

- Les opérations de communication autour des piles à combustible se multiplient. Opel et General Motors, sa maison mère, ont présenté la semaine dernière un modèle dérivé de la Zafira, baptisé HydroGen 1. Capable, en théorie, d'emporter cinq personnes sur une distance de 400 km avant ravitaillement en carburant, l'auto bénéficie d'une intégration remarquable de la pile et de son système de propulsion électrique. Même la vitesse maximale de 130 km/h est acceptable au vu des performances de l'engin en termes de protection de l'environnement.

Seul rejet : De la vapeur d'eau

Comme ses congénères de chez Daimler Chrysler, Renault, Toyota, Honda, Nissan et Ford, la voiture à pile à combustible d'Opel ne rejette que de la vapeur d'eau. La présentation à quelques centaines de journalistes européens avait pour but de convaincre de l'utilité de cette technique compliquée à comprendre parce que faisant appel à des notions chimiques et électriques.

Curieusement, les responsables d'Opel et de General Motors n'ont pas vraiment atteint leur objectif. Les explications passionnées des ingénieurs et des hommes de marketing soulèvent plus d'interrogations qu'elles n'apportent de réponses. La principale question est celle du carburant qui sera utilisé. Toutes les piles à combustibles de type PEM (pile à membrane échangeuse d'ions) fonctionnent avec de l'hydrogène. Ce carburant peut être soit transporté par le véhicule, soit produit à partir d'une petite unité chimique (un reformeur) embarquée. Dans ce dernier cas, on peut pratiquement utiliser n'importe quel composé d'hydrogène et de carbone: essence, gazole, méthanol, gaz naturel, ou même ammoniaque.

Or aucune de ces solutions n'est vraiment satisfaisante. Voilà deux ans, lors du Mondial de l'auto de Paris, Opel présentait discrètement un Zafira à bord duquel était installée une énorme pile à combustible. Alimentée au méthanol, l'auto produisait son hydrogène grâce à un reformeur thermique fonctionnant à 250°C. Cette température est jugée "acceptable" par Opel, qui reconnaît cependant qu'il est difficile de chauffer rapidement le reformeur avec les seules batteries de l'auto. Rappelons-le : la voiture à pile à combustible ne dispose d'aucune autre source d'énergie que sa pile et quelques batteries de stockage intermédiaire. Or, tant que le reformeur n'est pas chaud, il ne produit pas d'hydrogène. La pile ne peut donc pas fonctionner et l'auto reste à l'arrêt. Questionnés sur le temps de chauffe de ce fameux reformeur, aucun constructeur n'apporte de réponse précise. La jolie Necar 4, une Mercedes Classe A modifiée, nécessiterait, selon des sources non officielles, un temps de préchauffage d'une quarantaine de minutes. Inacceptable pour une voiture de série, ce délai devient encore plus important pour une auto fonctionnant avec un reformage d'essence. Dans ce cas, la température nécessaire pour obtenir de l'hydrogène à partir de l'essence est de 800 °C à 1 100°C. Opel espère descendre à 600 °C ou à 700 °C d'ici à 2004. Mais, même à ce niveau, la température reste très difficile à obtenir en un temps acceptable.

Reste donc l'emport d'hydrogène pur dans la voiture. Opel semble désormais déterminé à suivre cette voie, après avoir pourtant présenté il y a deux ans le reformage du carburant dans l'auto comme la seule solution viable.

Pesant réservoir

Mais l'hydrogène embarqué pose lui aussi de gros problèmes. Le poids du réservoir est l'un des plus importants. Pour parcourir 400 km, la Zafira HydroGen 1 emporte quelque 75 litres d'hydrogène dans un réservoir cylindrique isolé qui maintient le carburant à - 250 °C. Or ce réservoir de 1 m de long pèse 95 kg ! C'est énorme lorsqu'on sait que son contenu ne pèse lui-même que 5 kg.

Autre souci de taille : la distribution de l'hydrogène, comme celle du méthanol d'ailleurs, impose une refonte complète du réseau existant. Tuyaux, pompes, réservoirs et distributeurs, tout doit être repensé pour rendre la plus sûre possible la distribution de ce carburant. C'est l'une des tâches auxquelles travaillent les quatre pétroliers (Esso, BP, Mobil et Shell) associés au développement de la pile à combustible d'Opel. Moins de 1 % de l'hydrogène actuellement produit dans le monde est mis en vente. Le reste est englouti par l'industrie. Il faudra donc développer de nouvelles capacités. Or la fabrication de l'hydrogène en grande quantités s'effectuera principalement par électrolyse de l'eau ou par craquage de gaz naturel, deux principes qui demandent de grosses quantités d'énergie électrique. Les centrales électriques en service n'y suffiront pas. Pour chiffrer le bilan global de la pile à combustible, il faudra donc tenir compte de l'impact sur l'environnement des centrales nucléaires, thermiques (à charbon ou à gaz) ou hydrauliques. Au vu des parcs électriques dont disposent certains pays européens et de la quantité de gaz carbonique engendrée par les centrales les plus anciennes, fonctionnant au charbon, il n'est pas sûr que le respect de l'environnement soit la qualité première d'une pile fonctionnant à partir d'hydrogène embarqué.

Il y a donc beaucoup d'interrogations mais, fort heureusement aussi, plusieurs certitudes. La première, c'est que la pile à combustible demeure la voie la plus prometteuse pour les transports au cas où les ressources en pétrole viendraient à manquer. Capable d'utiliser l'hydrogène issu de l'eau ou de la transformation de méthane, la pile à combustible emploie une énergie entièrement renouvelable. Autre atout de cette technologie : son potentiel de progrès. En Grande-Bretagne, la très sérieuse Motor Industry Research Association (MIRA) vient de consacrer une étude au développement des piles à combustible. Dans ses conclusions, elle estime que cette technique se trouve au même stade d'avancement que le moteur à combustion interne en 1930. Le rendement actuel des piles, déjà bien supérieur à celui d'un moteur à combustion interne, devrait encore progresser avec l'amélioration de l'architecture des piles et des matériaux utilisés. De 40 % pour le véhicule complet, le rendement pourrait grimper à 60 %. De tels rendements sont sans comparaison avec les moteurs à combustion interne tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pour mémoire, un moteur Diesel à injection directe offre un rendement compris entre 35 et 40 %. L'avenir des piles à combustible passe donc plus par la maîtrise du carburant que l'on mettra dans les réservoirs que par la technique, qui semble désormais maîtrisée.

- OPEL Hydrogen 1

- En regard étroit avec les problèmes de pollution, qui mobilisent déjà grandement actuellement les bureaux d'études, les constructeurs automobiles planchent sur les voitures que nous utiliserons dans 10 à 20 ans. Opel, en relation avec la GM est parmi ceux-là. Son modèle HydroGen 1 (Hydrogen Generation 1) sur base Zafira en est l'un des exemples concrets.

En fait, pour Opel, sous l'égide de la GM, c'est un nouveau pas en avant faisant suite aux nombreuses recherches déjà effectuées dans ce domaine, et c'est l'annonce des progrès réalisés en la matière. Car on se souviendra qu'en 1998, Opel avait présenté au Mondial de l'Automobile un prototype de Zafira, le "Fuel Cell", disposant d'un système embarqué de reformage de méthanol produisant l'hydrogène. Or, avec une telle option, le véhicule servait essentiellement au transport de tout le système de transformation. Il ne restait que trois places et aucun espace pour les bagages. Mais c'était un véhicule d'études....

Avec le Zafira HydroGen 1, on devient plus réaliste, 5 personnes peuvent prendre place à bord avec leurs bagages.. En fait, on est passé de la technique du reformage du méthanol à bord, à celle de l'emport d'hydrogène liquide. Une solution qui présente certes des avantages, mais, on le verra également des inconvénients non négligeables, mais elle représente une étape obligatoire dans le processus de développement à venir.

En fait, on assiste à une réduction progressive du volume des divers composants . Ainsi, la "pile" , la batterie, représentant un bloc regroupant 200 éléments à combustible fournissant 0,7 à 1 V, connectés en série procure des dimensions sensiblement identiques à celles d'un bloc moteur classique, auquel elle prend la place sous le capot avant. Ce groupe permet au cours de sa réaction électrochimique réalisée à 80°, de fournir selon les besoins, un courant continu de tension comprise entre 125 V à pleine charge et 200 V au repos.

La puissance obtenue en continu est de 80 kW (109 ch) ou 120 kW (163 ch) en pointe. Ce qui procure des densités de performances de 1,1 kW par litre, ou 0,47 kW par kilo, représentant des puissances spécifiques supérieures de trois à quatre fois celles du modèle précédent..

Il n'y a pas si longtemps, en 1997, les puissances fournies ressortaient à 0,26 kW par litre, ou 0,16 kW par kilo. En 1998 cette puissance passait déjà à 0,77 au litre, ou 0,31 kW par kilo. On mesure les progrès rapidement réalisés, étant entendu que l'objectif à atteindre est de 2,0 kW au litre, tout en restant clans des coûts raisonnables de l'ordre de 20 à 25 ì par kilowatt de puissance. Quant au rendement, il est compris actuellement entre 57 et 63 % (30 à 40 % pour les moteurs essence ou Diesel)

Une autre amélioration a été obtenue dans la réduction de la pression avec laquelle sont injectés l'hydrogène et l'oxygène dans la pile et qui est passée de 2,7 à 1,5 bar

Enfin, alors qu'il était jusqu'à présent difficile de démarrer une pile à combustible par temps froid, qui, dans le cas présent, doit fonctionner sous une température de 80°, cette fois ci cette opération a été réalisée par des températures atteignant - 40°...

|

Sous le plancher arrière légèrement surélevé de 10 cm, et de 3 cm pour les sièges arrière, sont regroupés le réservoir et le système d'alimentation en air,

et de l'hydrogène de la pile, ainsi qu'un catalyseur traitant les gaz résiduels de la pile, et enfin une batterie haute tension sentant actuellement

à répondre aux pics de puissance demandés, mais qui pourra être supprimée par la suite.

La planche de bord recèle une instrumentation adaptée.

A gauche de l'indicateur de vitesse, l'indicateur de puissance utilisée, un peu l'équivalent du compte-tours, à droite la jauge d'hydrogène embarqué.

Sous le capot moteur, la pile à combustible occupe un volume quasi identique à celui occupé par le moteur classique.

Finalement, une voiture électrique

Le courant continu est ensuite converti en alternatif (250 - 380 V) par un redresseur électronique permettant d'alimenter le moteur synchrone électrique triphasé d'une puissance de 55 kW (75 ch) fournissant un couple de 251 Nm. Cette puissance et ce couple peuvent même atteindre respectivement 60 kW (82 ch) et 305 Nm en régime transitoire. Et avec un tel couple, équivalent à celui fourni par un moteur Diesel de 2.5 l, la transmission évidemment dépourvue de boîte de vitesses, ne dispose que d'un seul étage de démultiplication (5,09 : 1). Le moteur électrique et sa transmission aux roues avant, ne pèsent que 68 kg.

Principe de fonctionnement de la pile à combustible

A : élément de la pile, B : Hydrogène, C : Oxygène, D : Vapeur d'eau, E : moteur électrique, F : Hydrogène, G : Oxygène, H : Vapeur d'eau , I : Electrons (-), J : Protons (+).

Le courant électrique est fourni par la désintégration catalytique au contact de l'oxygène, de 2 molécules d'hydrogène (H2), en 4 protons (H+) et 4 électrons (e-)

|

- Les avantages sont séduisants, car tout en ne pesant que 150 kg de plus que le modèle de série, ce Zafira à pile à combustible est capable d'atteindre 140 km/h en accélérant de 0 à 100 km/h en environ 16 s, avec une autonomie de l'ordre de 400 km, réalisée effectivement en suivant les processus des tests du cycle de consommation européenne.

1 Moteur électrique - 2 Pile à combustible - 3 Système de refroidissement - 4 Humidificateur de l'anode - 5 Pompe à eau - 6 Réservoir d'eau - 7 Convertisseur DC/DC - 8 Humidificateur de la cathode - 9 Réservoir de glycol - 10 Pompe de refroidissement - 11 Réservoir d'hydrogène - 12 Batteries - 13 Filtre à air - 14 Compresseur

|

- Un réservoir à haute technicité

Pour pouvoir conserver sa forme liquide, l'hydrogène doit être maintenu à une température extrêmement basse : - 255° (il se solidifie à -260°). En revanche, il s'évapore dès que l'on monte au-dessus de ce seuil. Ce qui conduit les ingénieurs des bureaux d'études à réaliser un réservoir cryogénique limitant le réchauffement donc l'évaporation. Réalisé comme une sorte de bouteille "Thermos", il est constitué de deux parois en acier inoxydable ménageant un espace entre elles d'environ 30 mm, dans lequel est créé un vide très poussé afin d'éviter les transferts thermiques. De plus, dans cet espace sous vide, sont insérées des feuilles d'aluminium et de fibres de verre. L'isolation ainsi obtenue correspond à une épaisseur de polystyrène expansé de... 9 mètres !

Ce réservoir d'environ 1 mètre de long et 40 cm de diamètre peut contenir jusqu'à 75 litres d'hydrogène, ce qui, compte tenu de la très faible densité de ce carburant propre ne représente que 5 kg. Cette contenance permet une autonomie d'environ 400 km.

Mais malgré toutes ces précautions, pour peu que la moindre chaleur parvienne à l'hydrogène, une évaporation se créera pouvant représenter de 2 à 3% par jour. Ce qui aura pour effet d'augmenter la pression dans le réservoir, et, si en utilisation ce gaz servira à alimenter la pile à combustible, en cas d'arrêt prolongé, cela posera un problème. Les chercheurs travaillent actuellement sur la façon d'utiliser cette déperdition inévitable, soit en alimentant continuellement la pile à combustible, laquelle rechargerait les batteries utilisées pour les pointes de puissances ou les servitudes, ou encore en alimentant un système de climatisation qui maintiendrait continuellement, été comme hiver, l'intérieur de l'habitacle à une température agréable.

D'autres solutions en vue

Comme ce problème d'évaporation est difficile à éliminer, d'autres solutions sont envisagées pour éviter cet inconvénient. On pourrait stoker l'hydrogène sous forme gazeuse, mais les bonbonnes réservoirs seraient nettement plus encombrantes et plus lourdes. Mais il est possible d'envisager l'utilisation de matériaux composites plus légers que l'acier.

Dans les années à venir, on envisage d'utiliser les propriétés des hydrures de métal qui consiste à stocker les atomes d'hydrogène qui sont, rappelons-le, les plus petits existants sur terre, dans les interstices des atomes de métal. Cette technique présente de nombreux avantages: simplicité de construction, contenance importante, et haut niveau de sécurité, mais elle se heurte à un inconvénient majeur, celui du poids très élevé en regard de la contenance.

Plus fort encore, mais dans un avenir encore plus lointain, on pense à stocker l'hydrogène dans des nano-structures de carbone (nano = millionième de millimètre), en utilisant les propriétés physiques des atomes d'hydrogène qui leur permet de se fixer aux parois, ou à l'intérieur des structures microscopiques du carbone.

Hydrogène, carburant de demain ?

L'hydrogène qui est propre puisque son utilisation ne rejette que de l'eau pure dans l'atmosphère, pourrait donc être le carburant du futur. Très répandu, c'est en effet un constituant de l'eau, de toute matière vivante, et de toute substance organique ou biologique. Mais on ne sait pas encore bien sous quelle forme on pourra l'utiliser.

Sous sa forme liquide, il peut être obtenu à partir de reformage de l'essence, du gaz naturel, ou du méthanol, mais cela nécessite un bouleversement total de l'industrie pétrolière, et la création de réseaux de distribution appropriés.

Il serait également possible d'envisager de "reformer' l'essence ou le méthanol dans le véhicule lui-même. Nous avons connu des exemples de ce procédé, mais le dispositif est encore très encombrant et nécessite des températures de fonctionnement très élevées de l'ordre de 80° et plus. Et certaines précautions sont à prendre, notamment avec le méthanol qui est toxique, et qui est agressif vis-à-vis de certains revêtements et systèmes d'étanchéité.

Bref, l'utilisation de la pile à combustible n'est pas pour demain, mais la machine est en marche. Des progrès sont accomplis constamment, notamment dans la diminution du volume des différents composants, et dans l'utilisation de matériaux sans cesse plus performants. Même si entre temps nous verrons apparaître sous une forme plus réaliste des voitures hybrides qui, même si elles ne résolvent le problème qu'à moitié, seront une étape obligée dans la recherche de la pollution 0 dans le domaine des transports.

Frédéric Robert, Auto Concept, 7.2000

HydroGen1 : un Zafira expérimental à pile à combustible avec 400 km d'autonomie et 5 vraies places

Caractéristiques techniques

Prototype 5 places basé sur le monospace compact Zafira

Prototype 5 places basé sur le monospace compact Zafira

Alimentation par hydrogène liquide dans un réservoir d'acier inoxydable situé derrière les sièges arrière, en avant de l'essieu ; longueur / diamètre 1 000 / 400 mm, contenance 75 litres / 5 kilogrammes d'hydrogène.

Pile 200 éléments montés en série, 125-200 V ; longueur / largeur / hauteur; 590 / 270 / 500 mm.

Moteur électrique synchrone triphasé 250-380 V, 55 kW / 75 ch - 60 kW / 82 ch, couple 250 Nm - 305 Nm ; pois total 68 kg.

Traction avant, réduction à simple étage montée sur le moteur.

Batterie supplémentaire pour les pointes de puissance installée à l'arrière, sous le plancher du coffre.

Poids à vide 1 575 kg, vitesse maxi 140 km/h, accélération 0-100 km/h 16 s, autonomie 400 km

|

- Implantation des éléments principaux sur HydroGen1

1. Moteur électrique - 2. Pile à combustible - 3. Module de refroidissement - 4. Boîtier humidificateur d'anode - 5. Pompe à eau - 6. Réservoir d'eau - 7. Convertisseur de courant - 8. Boîtier humidificateur de cathode - 9. Réservoir de liquide de refroidissement - 10. Pompe du circuit de refroidissement - 11. Réservoir d'hydrogène liquide - 12. Batterie haute tension - 13. Filtre à air - 14. Compresseur - 15. Extracteur du convertisseur catalytique.

1. Moteur électrique - 2. Pile à combustible - 3. Module de refroidissement - 4. Boîtier humidificateur d'anode - 5. Pompe à eau - 6. Réservoir d'eau - 7. Convertisseur de courant - 8. Boîtier humidificateur de cathode - 9. Réservoir de liquide de refroidissement - 10. Pompe du circuit de refroidissement - 11. Réservoir d'hydrogène liquide - 12. Batterie haute tension - 13. Filtre à air - 14. Compresseur - 15. Extracteur du convertisseur catalytique.

|

- Aux dires des spécialistes impliqués, le futur du transport est d'ores et déjà présent chez Opel et General Motors: le HydroGen1 est un précurseur des voitures de demain. Il s'agit d'un prototype qui reprend la base du monospace Zafira, en adoptant un moteur électrique alimenté par une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène pur.

Grâce à cette technique évoluée, ce véhicule conserve ses vraies cinq places et marque une étape importante dans la réalisation de véhicules à moteurs non polluants chez Opel et GM.

La maîtrise démontrée par Opel et GM en matière de propulsion électrique et de technologie de piles à combustible repose sur quelque 40 années d'expérience. Au cours de ces dernières années, les choses se sont accélérées avec un grand nombre d'évolutions, comme la présentation en 1997 d'un véhicule à pile à combustible au salon de Genève.

En 1998, GM et Opel ont créé le GAPC (Global Alternative Propulsion Center) pour harmoniser leurs travaux dans ce domaine. Peu de temps après au salon de Paris, un prototype était dévoilé, équipé d'une technologie très environnementale et très en avance: le Zafira "Fuel Oeil" équipé d'un dispositif embarqué de reformage du méthanol permettant de produire l'hydrogène.

De bonnes performances routières (65 kW / 75 ch et 250 Nm)

Le HydroGen1 représente une nouvelle étape importante vers la production en série par Opel et GM d'un véhicule à pile à combustible.

Sous le capot de ce dernier prototype on trouve de nombreux équipements typiques. Entouré d'accessoires tels que l'échangeur de chaleur, les circuits d'eau de refroidissement et de fonctionnement, et les boîtes des humidificateurs pour la cathode et l'anode, on remarque en partie haute un bloc abritant 200 éléments à combustible connectés en série, dont les dimensions (longueur x largeur x hauteur: 590 x 270 x 500 mm) sont comparables à celle d'un bloc moteur classique. Développant en continu 80 kW (109 ch) ou 120 kW (163 ch) en pointe, ce groupe de puissance écologique fonctionne sur le principe d'une réaction électrochimique à 8000 entre de l'hydrogène et de l'oxygène produisant de l'eau. Cette réaction génère aussi, selon les besoins, une tension électrique comprise entre 125 et 200 V.

Le courant continu produit de cette manière est converti par un boîtier électronique en courant alternatif (250 - 380 V) qui va alimenter un moteur synchrone triphasé (d'une puissance nominale de 55 kW/75 ch) entraînant les roues avant de l'HydroGen1. Son couple énorme (250 Nm dès le démarrage) évite de devoir utiliser une transmission dotée de plusieurs rapports de réduction, comme sur une voiture classique. A la place, est montée une réduction à un seul étage. Avec le moteur, l'ensemble ne pèse que 68 kg. Cette motorisation à très fort rendement permet à l'HydroGen1 pesant 1.575 kg (poids du Zafira de série: 1.425 kg) d'atteindre 100 km/h en 16 secondes environ et une vitesse maxi de 140 km/h.

Stocker l'hydrogène liquide, les pertes sont inévitables

Le stockage de l'hydrogène du HydroGen1 se fait sous forme liquide à une température de -253°C dans un réservoir composé d'une bouteille en acier inoxydable spéciale. Elle est isolée par plusieurs couches de fibre de verre, dont le pouvoir isolant équivaut à une épaisseur de polystyrène expansé de neuf mètres ! Ce réservoir peut contenir jusqu'à 75 litres d'hydrogène. Il mesure environ un mètre de long pour 400 mm de diamètre et pèse 95 kg. Grâce à cette capacité, ce réservoir, situé sous les sièges arrière devant l'essieu, offre une autonomie intéressante de 400 km. Sur le prototype actuel, une batterie haute tension est installée sous le plancher du coffre, elle sert à compenser les pics de demande du moteur de propulsion (on sait que la pile à combustible ne montre pas une bonne excellente aptitude à fournir un débit élevé). Tout près, on trouve le compresseur d'air qui fournit l'oxygène aux piles et un convertisseur catalytique qui brûle tous les gaz résiduels issus du bloc de piles. Comparé à un réservoir d'essence traditionnel, les contraintes techniques d'un réservoir cryogénique sont beaucoup plus fortes. Pour limiter l'évaporation de l'hydrogène liquide, on doit éviter au maximum que la chaleur extérieure ne parvienne jusqu'au contenu du réservoir. Sur le principe de la bouteille "thermos", le réservoir se compose de deux parois en acier inoxydable, interne et externe. L'espace libre entre les deux épaisseurs est soumis à un vide très poussé pour éviter les transferts thermiques. Des feuilles d'aluminium sont chargées de le protéger de la chaleur irradiée. En dépit de ces mesures il est impossible d'éviter qu'un peu de chaleur ne parvienne jusqu'à l'hydrogène, qui se vaporise alors en créant une perte de gaz qu'il faut utiliser ou éliminer sous peine de voir la pression monter anormalement.

Plusieurs méthodes différentes sont à l'étude pour stocker l'hydrogène destiné à la propulsion automobile. Mais pour le moment, le stockage de l'hydrogène sous sa forme liquéfiée semble offrir le meilleur compromis (malgré une perte une perte de 2 à 3% par jour d'immobilité du véhicule).

Parmi les autres méthodes citons :

- stocker l'hydrogène gazeux dans des bonbonnes sous pression (l'encombrement et le poids de l'acier sont très élevés, d'où la recherche basée sur des matériaux composites)

- utiliser les propriétés des hydrures de métal. Ils sont capables de stocker les atomes d'hydrogène dans les interstices des atomes de métal. Cette technique présente de nombreux avantages : simplicité de construction, contenance importante et niveau élevé de sécurité.

- on peut également envisager de stocker l'hydrogène dans des nano-structures de carbone. C'est une voie d'avenir.

- le reformage des hydrocarbures comme solution d'attente jusqu'à ce qu'on puisse envisager une vaste disponibilité de l'hydrogène. Ce reformage pourrait se faire soit dans de grosses usines, soit d'une manière "délocalisée " dans les stations-service, soit encore à bord du véhicule lui-même.

Distribution de combustible : le reformage d'essence constitue une bonne solution intermédiaire

Concrétiser les projets pour une vaste infrastructure de distribution d'hydrogène avec un nombre suffisant de stations-service est une démarche qui ne peut pas être accomplie en une seule fois. Pour cette raison, le système de reformage de l'essence à bord représente une bonne solution intermédiaire pour pouvoir se servir d'hydrogène comme carburant dans une pile à combustible. Comme cette méthode est fondée sur l'utilisation de matériaux fossiles, elle n'est pas complètement exempte de polluants. Néanmoins, elle apporte des améliorations sensibles dans le domaine du contrôle des rejets en comparaison des solutions utilisant les moteurs essence ou diesel pas d'oxyde d'azote, pas de sulfure de dioxyde, pas de suie. Le dioxyde de carbone (CO2), responsable de l'effet de serre, n'est produit qu'en petites quantités. De tous les carburants qui pourraient être utilisés sur des systèmes de reformage embarqués. Les spécialistes d'Opel et de GM au sein du GAPC (Global Alternative Propulsion Center) estiment que l'essence est le plus prometteur et lui consacrent une attention privilégiée.

Après le prototype, il est indispensable de mettre en place la production de série.

A l'exclusion du carburant, le procédé du reformage fonctionne toujours de la même manière. Pour "libérer' l'hydrogène du carburant, l'essence (en I'occurrence) est amenée du réservoir à ce qu'on appelle le "reformer,' où elle est alors transformée en hydrogène de synthèse. Durant cette opération, de l'air et de l'eau sont amenés au reformer. Le convertisseur catalytique convertit les gaz résiduels issus de la pile à combustible en "rebuts" du processus de la pile à combustible de l'eau et des particules de CO2. En même temps, il produit de la chaleur, qui sert à préchauffer les fluides.

Quand l'hydrogène traverse le reformer jusqu'à l'anode de la pile à combustible, la cathode est alimentée en air (un mélange gazeux riche en hydrogène). De cette façon, la réaction électrochimique qui intervient dans la pile à combustible génère un courant électrique, qui peut (entre autres) être utilisé pour alimenter un moteur électrique et propulser le véhicule.

Les spécialistes considèrent que pour le reformage embarqué c'est l'essence qui possède les meilleurs atouts.

Au même titre que I essence, le gaz naturel fait partie du groupe des corps qui peuvent être reformés. Par contre, son transport qui exige des réservoirs résistants à la pression ne peut pas être économique, et il se trouve mieux adapté pour alimenter des centres de distribution reliés aux réseaux existants de pipeline. De plus, le procédé de reformage est relativement complexe, et le réservoir et les autres composants indispensables prennent plus de place que dans la version essence.

Si l'on utilisait le méthanol (produit à partir du gaz naturel), il serait possible d'utiliser dans une certaine mesure le réseau de distribution actuel de stations-service. Pourtant, à cause de son incompatibilité avec de nombreux revêtements et systèmes d'étanchéité, les pompes les systèmes d'alimentation devraient tous être changés. Le procédé de production génère de fortes réactions et les effets toxiques de ces produits chimiques, qui posent aussi des problèmes de santé, représentent d'autres inconvénients.

L'essence ne souffre d'aucun de ces problèmes. Au contraire, elle est mieux appropriée d'autant que son infrastructure étendue de distribution serait disponible dès le début sans avoir à subir de modifications compliquées. En outre, le pouvoir énergétique de l'essence est deux fois plus important que celui du méthanol.

Toutefois il faut signaler que le reformage de l'essence a encore plusieurs obstacles à surmonter. Il s'agit notamment des températures de fonctionnement, qui sont encore relativement hautes (plus de 800°C). Cela signifie que les équipements doivent être composés de matériaux aptes à supporter ces températures. Pour être adapté au reformage, l'essence classique devrait également avoir un taux de souffre moins important qu'aujourd'hui. Cela s'applique dans une plus grande mesure encore au gazole, qui peut également servir dans un procédé de reformage, mais qui contient un pourcentage encore plus important de soufre que l'essence. Une solution logique et simple serait de n'utiliser que de l'essence de synthèse absolument dénuée de soufre, qui, comme le méthanol, est produite à partir du gaz naturel.

Dans leur analyse, les experts du GAPC supposent qu'une essence modifiée, à faible taux de soufre, sera disponible à la pompe. La préparation d'un carburant moderne et écologique peut aussi être effectuée à bord de la voiture, mais les organes nécessaires à une désulfuration sur place sont pénalisant en coût et encombrement.

La mise au point de la pile à combustible mobilise en permanence les 250 spécialistes du GAPC.

Un objectif audacieux

Le développement plus avant d'un véhicule à pile à combustible ne se limite pas à des essais en laboratoire et à des sessions autour de l'unité centrale de l'ordinateur dans des bureaux des deux côtés de l'Atlantique. Il doit aussi se faire sur la route. Pendant plusieurs semaines, les aptitudes routières du HydroGen1, le Zafira expérimental alimenté par hydrogène, ont fait l'objet d'un programme de validation assez peu différent des cycles d'essais auxquels sont soumis les véhicules de série classiques Opel. Les autres buts de cette approche difficile au centre d'essais Opel de Dudenhofen consistent à optimiser les caractéristiques de conduite dynamique et à acquérir un savoir nouveau sur le fonctionnement à l'hydrogène. Conscients que la clientèle actuelle ne saurait accepter aucune dégradation en matière de performances ou de prix, les ingénieurs GAPC se sont fixé un autre objectif à long terme tout véhicule de série à pile à combustible à venir devra se placer de manière aussi compétitive qu'un modèle à moteur diesel.

La pile à combustible: un excellent rendement et de gros progrès en réduction d'encombrement

Le procédé électrochimique qui intervient dans la pile à combustible est l'inverse de la séparation chimique de l'eau par l'électricité que l'on nomme électrolyse. L'hydrogène et l'oxygène sont mélangés et réagissent de manière dirigée dans la pile à combustible pour donner comme simple "résidu" de l'eau. A charge partielle, l'énergie électrique est produite avec un rendement qui atteint couramment une valeur aussi élevée que 50%. Pour le futur, les ingénieurs du GAPC pensent qu'on pourra raisonnablement atteindre 60%. Même un moteur diesel moderne ne s'approche jamais de ces chiffres dans des conditions comparables.

Monter les éléments de pile en série pour en faire une "batterie" permet de disposer d'assez d'électricité pour alimenter un moteur électrique, comme c'est le cas sur le véhicule d'essai Opel/GM HydroGen1. Autres avantages de cette forme de production d'énergie en dehors des aspects écologiques: l'ensemble de la réaction est en principe totalement silencieuse, et peut s'intégrer avec un minimum d'éléments mécaniques.